“与其盲目追逐虚无缥缈的‘龙脉宝地’,不如以科学视角审视墓地选址——从土壤排水到地质稳定,从环境安全到文化传承,破除风水迷信的迷雾,回归对生命与自然的理性敬畏。” 许多传统风水禁忌,在现代科学的透视下,其矛盾性昭然若揭。例如,所谓“急水滩头不可葬”实为防范山洪风险,“神前庙后忌选墓”实为保护古建生态,而盲目追求“青龙白虎”导致山体滑坡事故的案例更警示着我们,迷信的代价可能是生命的无法承受之重。

那么,如何才能科学地选择墓地呢?以下五大原则或许能为您的抉择提供参考:

一、地质安全是首要前提:应避开断层带、滑坡区等地质灾害易发地段,优先选择土质紧密、排水良好的区域。正如专业人士建议,填土时应分层夯实,避免日后塌陷,这也与土壤对墓穴稳定性的要求相吻合。

二、生态平衡不可忽视:墓地建设应避免过度砍伐树木,以防破坏水土,引发生态问题。一些案例中,由于墓地扩张导致的树木根系破坏,最终也影响了墓地的长久稳固。

三、人文考量彰显尊重:在选择墓地时,应尊重古墓保护边界,避免侵占历史遗迹。“古坟下乱埋新坟”的现象不仅是对历史的不敬,也是对文化传承的漠视。

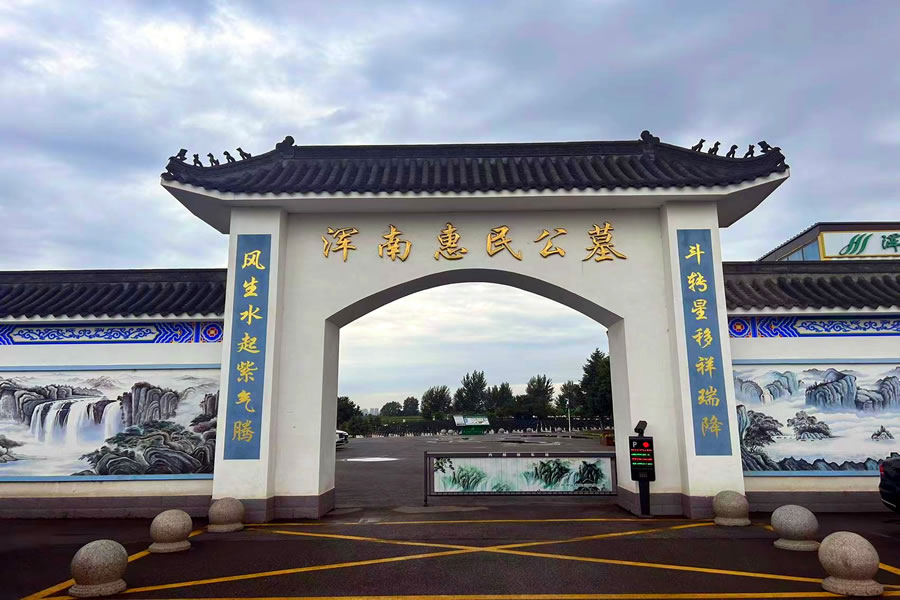

四、管理规范体现人性化:正规公墓在规划设计上会充分考虑阳光照射、墓穴间距等因素,避免出现高压线穿过、墓穴过于逼仄等问题,体现出对逝者和家属的人文关怀。

五、成本效益应理性看待:与其迷信“改坟改运”,不如将资金投入到墓地维护和环境优化中。选择合适的绿化布局,营造清幽雅致的墓园环境,才是对逝者最好的告慰。

传统风水学中也蕴含着一些朴素的地理学知识,例如“忌凹风扫穴”就与防风需求相契合。然而,我们需剥离其玄学的外衣,借助地质勘探、水文数据分析等现代科技手段,实现更精准的选址评估。

墓地选址关乎生死,更关乎文化传承与生态保护。让我们以保护自然生态和文化遗产为前提,将墓地建设纳入乡村文明建设,倡导绿色殡葬与家族历史记忆的延续,共同守护这片承载着生命与思念的土地。

“葬之以礼”的真谛在于对生命的尊重,而非对运势的投机。希望通过真实案例与科学实践的对比,能够引导公众以更加理性的态度面对生死课题,让生命最后的归宿回归宁静与祥和。